为什么地球编年史几乎没有提到古华夏文明? 我们的祖先在忙啥?

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|徐 来

编辑|徐 来

《——【·前言·】——》

地球文明几千年,大多数人听到的版本,都绕着两河、埃及和希腊转。

可真正说到华夏呢?几句话带过。难道我们的祖先几千年都在隐身?

“地球编年史”里的缺位,偏得过于明显

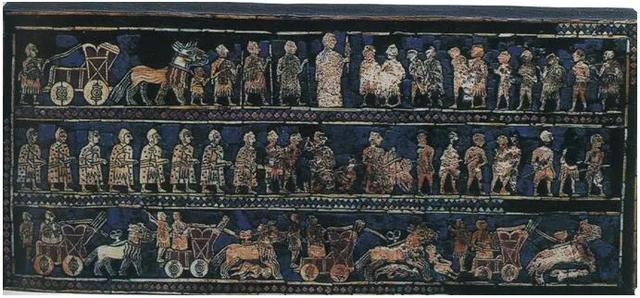

翻开欧美主导的世界通史,从远古到公元前2000年,篇幅集中在美索不达米亚、埃及、印度河,接着进入希腊、罗马。

中国这边,有时候连个“China”都找不到踪影。这不是偶然,而是系统性的选择。

地球编年史不是事实清单,而是视角产物。

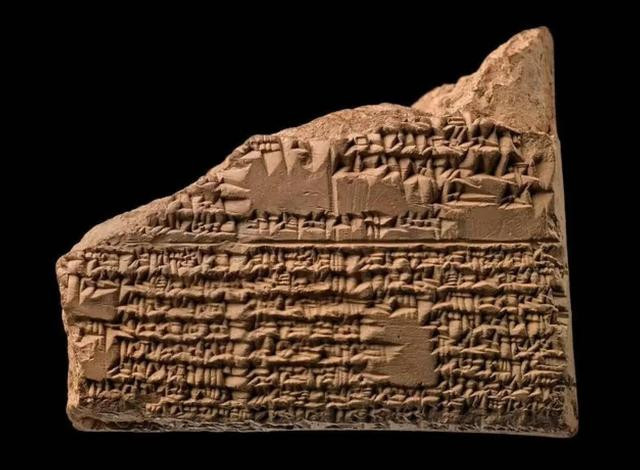

19世纪起,英国、法国、德国的考古队在中东狂挖,弄出乌鲁克、亚述、苏美尔,从土堆里捡出粘土板和楔形文字,马上定义为“文明起点”。

学术、媒体、教材,就这么围着西亚转了起来。

那时候中国正陷在鸦片战争的阴影里,没条件反击话语权。

梁启超说“四大文明古国”,目的是自证中国不比西方低。但这个标签在世界史话语里没根。

西方不认“古中国”的地位,不是不知道中国历史,而是按他们那一套:要么有大量文物能拼出年表,要么有连续的文书系统。你没这两样,就靠边站。

夏朝就成了“靠边站”的牺牲品。

西方人觉得它不像埃及金字塔能看,像苏美尔能读。中国自古有文字,可甲骨文是在商朝之后,夏的事就变成传说。

一个传说级的朝代,怎么能和刻在石碑上的巴比伦放一块说?

所以地球编年史里,“夏”被默默删掉。就算提到,也放在“可能存在”的边栏里。

说到底,是考古证据问题。埃及留下金字塔、神庙、神像,华夏留下一堆青铜碎片和土坑遗址,很难震撼人。

更深的原因在于话语权。20世纪初的历史研究,欧美定标准,英语写教材。

中国的历史,就算你再深厚,进不了他们设的门槛。你要拿“左传”“竹书纪年”说话,人家压根不认这套文字系统。

你要讲中华五千年文明,他们只问一句:“文献在哪里?碳十四测年有没有?碑刻在哪?”

结果很尴尬:华夏文明在我们自己这儿是主角,在人家那儿连配角都不算。

而西方的“地球编年史”又成了全球教材,教科书影响几代人认知。

有人读完牛津通史,以为亚洲文明就是印度教和伊斯兰,完全不知道黄河边也诞生过农耕、青铜、礼制、城邦。不是我们没做事,是人家没写。

我们总说“要自信”,可没人讲明白自信得建立在哪。

光喊口号没用,你得把你祖先做了什么,真真正正拿出来说、拿出来比。

祖先真的“缺席”了吗?考古现场告诉你,不!

中国考古学这些年干了件事:往黄土里刨答案。

别看外面说我们神话多、证据少,真要往地下挖,故事远比你想象的复杂,“中华文明探源工程”干了20年,就是专门去找这些“前信史”证据。

起点不是“我相信夏朝”,而是:我们不信也不否定,先挖出来看看。

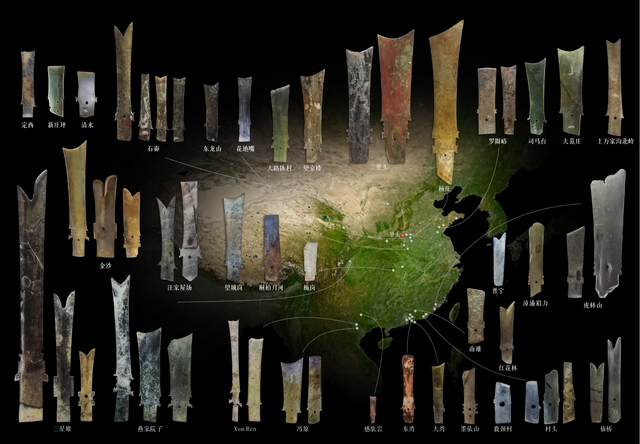

从黄河到长江,从西辽河到南方的良渚,一铲子下去,一堆旧世界被翻了出来。

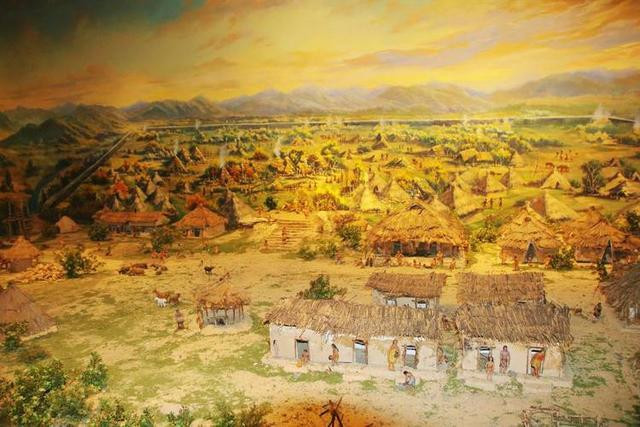

二里头、陶寺、龙山、良渚……名字看着陌生,意义却大得惊人。

比如二里头,河南洛阳附近,一个看着像村子的地方,实则是距今3800年前的都城遗址,宫殿结构成组,有大型道路、排水、贵族墓、青铜器、玉礼器,一样不少。

那块绿松石镶嵌的龙形器,震得国外专家直接沉默。

你可以说它没有文字,但谁规定“文明”一定得写在纸上?当年苏美尔人画楔形文字时,洛阳这边的人正在把玉石拼成龙,把青铜做成鼎。

再看良渚,五千年以前的浙江人,建了超级水坝、城墙,玉器多得像批发市场。玉琮、玉璧、玉钺,一层一层出土。

祭祀、统治、等级、建筑、排水……这不是“部落”,这就是文明社会。

而陶寺遗址甚至还挖出了史前观象台。

一个方形土台对着太阳出没的方向,配合祭天制度,谁说中国人早期只种地不观天?

这些地方的建筑体量、分工结构、社会组织,都说明一点:中国祖先在很早以前就已经开始“国家级运营”。

只是他们不喜欢写石碑,不喜欢画神像,他们的权力建立在宗法和祭祀上,不在口号与传教上。

离谱的误解,就是拿“没有金字塔”“没有楔形文字”来断定中国晚发。

那不是标准,那是偏见。人家用楔形记账,我们用结绳或口传;人家信神庙祭祀,我们祭祖敬天。

文明不靠复制别人,而是能养活人、有秩序、传下去。

所以不是中国“晚了”,而是别人“筛选”了标准。你不用他们的法子,他们就不承认你文明。

那你说,标准谁定的?为什么金字塔能代表文明,二里头宫殿就不能?

事实摆在那:在黄河边、长江边,5000年前就已经有城市、有仪式、有权力结构、有经济分工。

祖先没缺席,只是他们没被写进西方主导的年表。

说白了,咱祖宗在忙着种地、打铁、造城、敬祖,把文明实打实干出来。没空到处宣扬,也没兴趣刻在石头上招摇。

那我们要做的,就是把这些“干货”一件一件捡回来,讲给世界听。

地球年表里为什么看不见中国?

地球年表是怎么出来的?是靠学者拼史料、对考古?表面看是,其实它根子里,是谁说话管用,谁写书能流传。

20世纪初,世界史体系基本成型。谁写的?牛津、哈佛、索邦、柏林大学的那批教授。

他们在哪考古?在中东、北非、地中海沿岸,在哪发文?在英文、法文的主流学术刊物。

那时候的中国,刚从晚清混乱里爬出来,甲午败、八国联军、辛亥变法,一个比一个乱,你哪有精力去和人争“世界史排序”?

你说你有《史记》《尚书》《春秋左传》?

人家一句话:“这些都写于后世,不算第一手材料。”

你说你有黄帝蚩尤、尧舜禹?对方冷笑一声:“那是神话。”

你说你有二里头?人家说:“有没有石碑?有没有原始文字?没有的话就不算国家。”

你用汉字写史,人家用拉丁文定论。你讲祖先故事,人家拿《圣经》做文明起点。

再看谁出教材。联合国教科文组织、世界银行赞助的“全球教材改革计划”,核心是用英文编全球史。主笔是谁?还是那几个大英帝国遗产国家。

于是他们把“地球编年史”定义为:从非洲直立人走出非洲开始,经西亚、北非、希腊、罗马、基督教、中世纪、文艺复兴、工业革命、美国独立……一直写到今天。

你有没有发现,中国从头到尾都只是“他者”视角?被当作“东方国家”,被压进“封建主义阶段”,被当成文明的“特殊案例”,甚至有时根本不提。

而中国自己写世界史吗?写。可你写了,别人不引用。

你讲良渚、讲龙山、讲夏商周断代,别人说:“这不通行。”

你做断代工程,别人说:“没国际同行评议。”

你用碳十四测年,别人说:“你的方法不是我们这套。”

你做的再多,如果进不了他们的体系,就像没做一样。

这不公平,但这就是现实。就像奥运会早期不给中国人参赛资格一样,就像诺贝尔奖很久才颁给中国人一样,历史书也有筛选标准,有结构性偏见。

所以你现在看“世界史图谱”,看到的其实是“西方史图谱”。

地球上最早种水稻的民族、最早烧陶器的部落、最早做青铜的工匠,被压在脚注里,甚至被删掉。

不是他们忘了写,是他们从来没打算写进来。

祖先到底在忙啥?不是消失,而是低调地构建

祖先没消失,他们在干的事,比你今天想象的还要踏实还要硬核,不是征战,不是传教,也不是写神话,是建制度、立规矩、搞生产、做治理。

四五千年前,良渚人已经建立神权政体,用玉器统摄等级秩序,用祭坛管理部族资源。

他们是有城、有宫、有祭祀系统的国家雏形。

陶寺人会观天象,测日影,立春秋,有历法,有贵族冢地,这种文明管理系统,和你今天的节气、祖宗祭祀直接接轨。

而二里头,是目前最接近“夏王朝”形态的证据。

它的宫殿中轴对称,玉器严格分等级。它有交通网,有城市布局,有手工业系统。

祖先在干啥?在整合黄河中游的各部落,在搞统一度量衡,在把玉器制度化,在搞贵族等级化,在酿酒、冶铜、养蚕。

只是这些东西不喧哗,不张扬。

中国人没有西方那种写神谱、传教义、立圣典的传统。

中国文明偏“内敛”,以礼传人、以器承制,不靠口号,不靠神权。

结果就是:别人用石头写神话流传千年,我们用竹简刻律法烧掉就没了,别人修神庙搞传播,我们敬宗祀祖不炫耀。

所以你看到的,是一种极其特殊的古文明:不靠暴力征服扩张,不靠宗教渗透传播,不靠殖民封装话语,它靠制度、靠生产、靠代际传承把文明传了下来。

哪怕地球编年史不提它,它也从不消亡。

哪怕世界史教材忽视它,它也一步没落。

哪怕主流叙述不讲它,它还活在今天的礼仪、姓氏、语言、农历里。

祖先留下的,不在你读的课本里,而在你活着的日子里。

参考资料

中国社会科学院《中华文明探源工程》报告(2020年,第五期)

《光明日报》专题报道《良渚遗址入选世界文化遗产背后:中国五千年文明实锤了吗?》,2019年7月